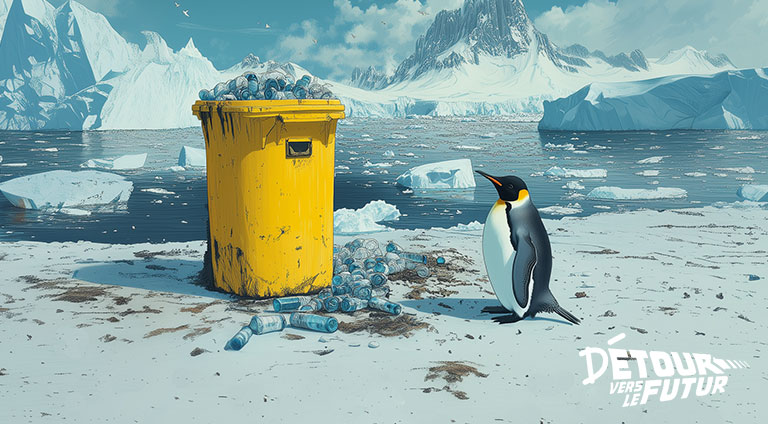

- environnement

- santé

Peut-on échapper aux perturbateurs endocriniens ?

[PODCAST] Dans cet épisode, focus sur les perturbateurs endocriniens. De quoi est-il réellement question ? Où se trouve ces substances et quels sont les risques pour la santé ou pour l’environnement ? Existe-t-il de réelles alternatives ?