Résidence au Quai des Savoirs en février 2025

Le projet de recherche vise à concevoir de nouveaux capteurs lasers pour mieux répondre à la demande industrielle. Entretien avec Sara Bensaltana.

Quai des Savoirs : Qu’est-ce qui a attiré votre regard d’artiste dans ce projet de recherche scientifique ?

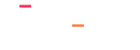

Je m’intéresse à la phénoménologie de la lumière. C’est-à-dire, comment la lumière se présente et se comporte. Pour les chercheurs, la source lumineuse est aussi le personnage principal. Les objets qui composent l’expérimentation m’ont beaucoup intrigué, un en particulier m’a tout de suite appelé : le wafer.

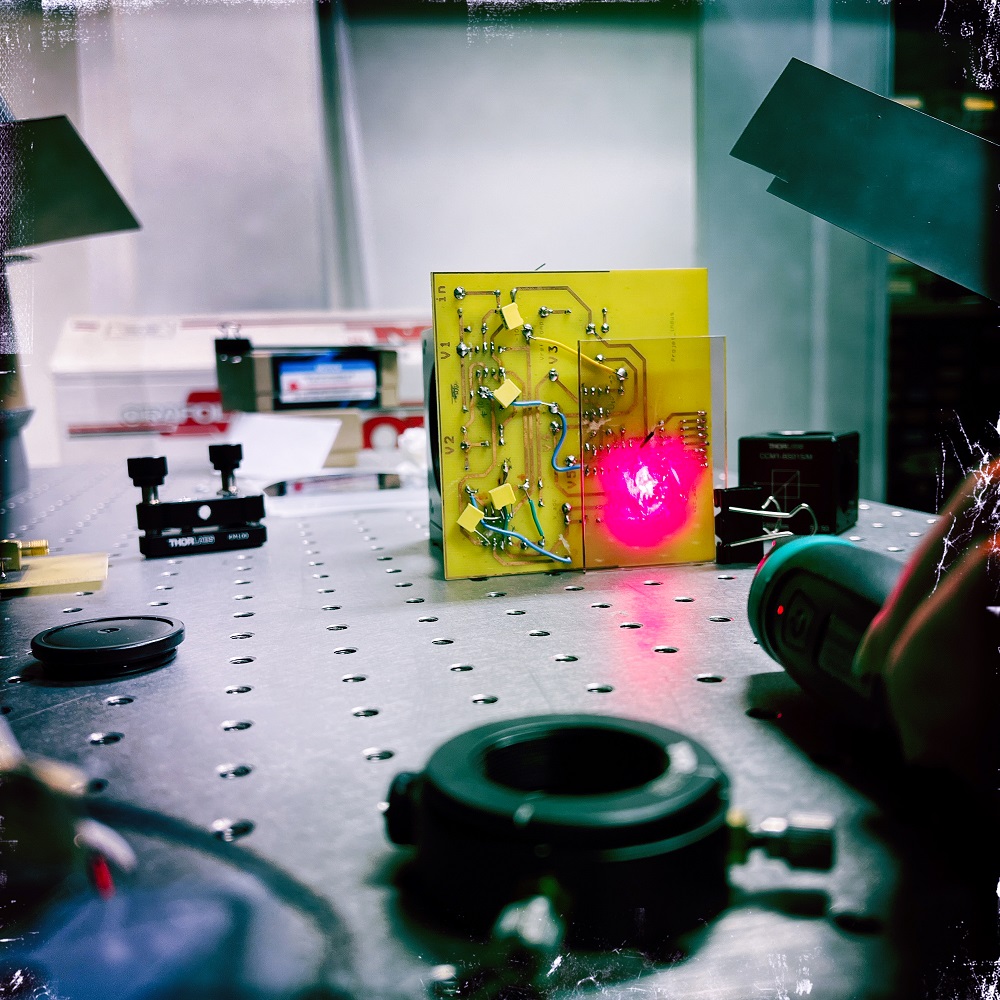

À l’intérieur du capteur, le laser se dirige grâce à des circuits gravés sur de fines tranches de silicium nommées wafers.

Avec cet objet, j’avais de l’or entre les mains. Lorsqu’il est vierge, le wafer est un miroir et une simple différence d’épaisseur à l’échelle nanométrique (ndlr : 1 nanomètre = 10–9 m) suffit à changer la couleur que l’on perçoit. J’ai été fascinée par le fait que la chimie, avec laquelle j’ai l’habitude de travailler, n’est pas responsable de ce changement de couleur, mais que c’est uniquement dû à un phénomène physique.

La manière dont ils gravent le circuit dans le wafer m’a tout de suite fait penser au procédé de la photographie argentique. Quand j’ai observé pour la première fois la manipulation, je leur ai dit “Vous faites de la photographie”.

Quels ont été les autres points de convergence entre votre pratique et celle des chercheurs ?

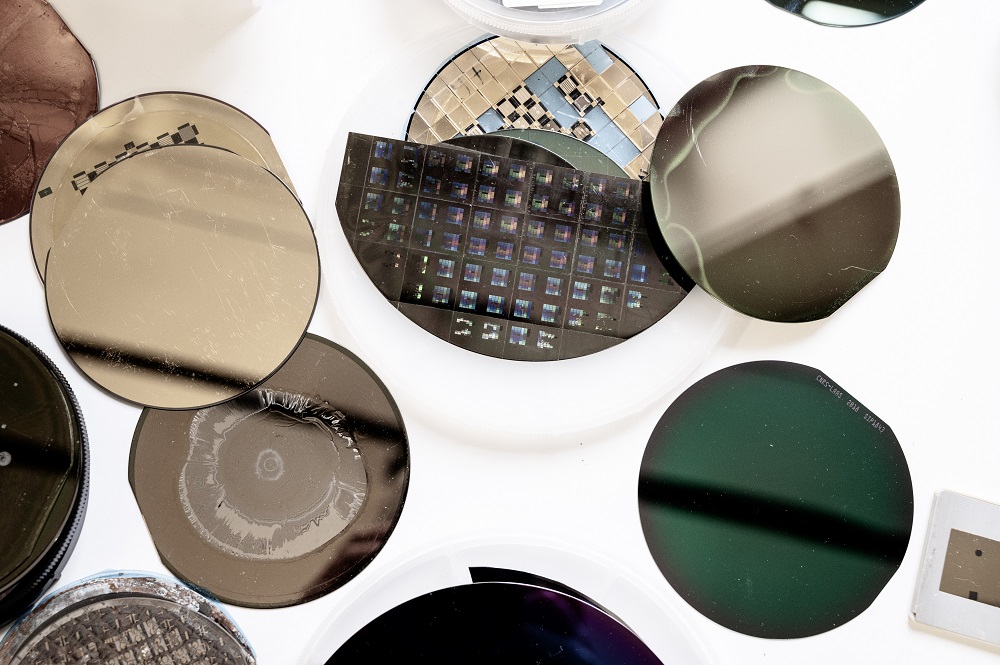

Ils travaillent sur de la matière qui échappe à beaucoup. De mon côté, je joue perpétuellement avec cette tension entre le visible et l’invisible. Je ne pouvais pas montrer ce laser, de par sa dangerosité, mais est-ce que ce n’est pas la base de mon travail de montrer une lumière que l’on ne voit pas à l’œil nu ?

Dans ma pratique aussi, j’expérimente la technique. Je crée mes propres recettes chimiques pour faire ressortir l’argent dans les tirages. Je cherche constamment à mettre en avant la matérialité de l’image. L’expérimentation fait partie de mon travail, ce n’est pas quelque chose qui vient séparément.

Comment avez-vous choisi de matérialiser cette collaboration ?

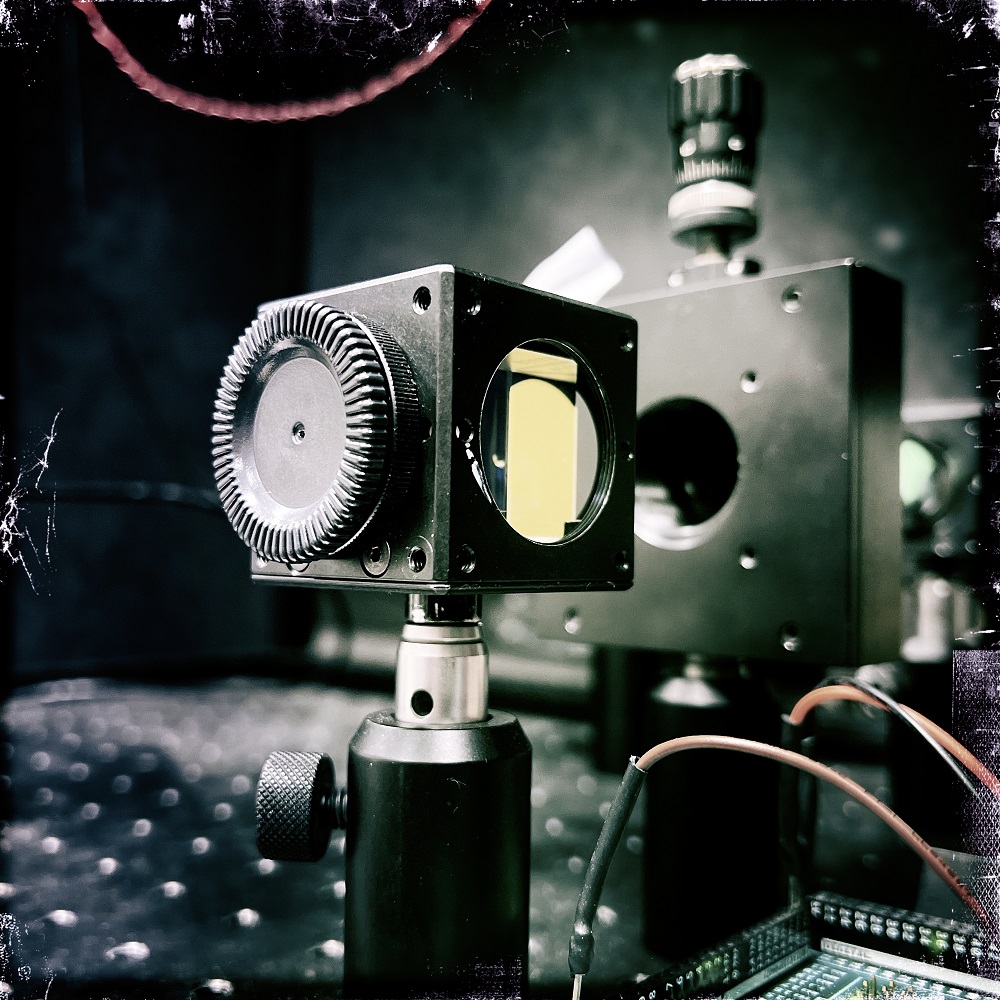

D’une part, je me suis amusée à faire dialoguer les wafers avec la diapositive (ndlr : la diapositive est un tirage photographique positif sur support transparent destiné à la projection). En coupant les wafers et en les intégrant dans la diapositive, je réalise l’archivage de l’image tout en créant une mise en abîme. La diapositive a un côté obsolète et cela résonne avec les enjeux du projet.

Les capteurs conçus ont pour but la détection d’anomalies sur des machines industrielles difficiles à manipuler dans le domaine de la télécommunication ou encore de la santé. Le moindre changement de vibration alerte sur un éventuel défaut de la machine et permet de prévenir son obsolescence

J’adapte le procédé photographique au sujet que je veux montrer. C’est ce que j’ai voulu concrétiser en réalisant des hologrammes argentiques où l’objet ne peut être vu que s’il est exposé à un laser.

L’holographie est une technique permettant de créer l’illusion d’une image en trois dimensions par l’interférence des ondes issues d’un objet photographié et celles du faisceau laser utilisé pour éclairer l’objet. Le principe a été découvert par Dennis Gabor, prix Nobel de physique en 1971.

Mon objectif est de rendre visible la manipulation des chercheurs. Je souhaite réaliser un portrait de leur recherche en superposant plusieurs de mes médiums : des tirages argentiques, des diapositives et des hologrammes.

Comment ce projet a-t-il fait évoluer votre pratique artistique ?

Le laser est une lumière fragile et instable. La moindre vibration est détectable et engendre un flou. J’ai donc eu l’occasion de retravailler cette pratique. Puis, je me suis confrontée à la barrière de la dangerosité du laser. Cette constante négociation avec les contraintes sécuritaires du projet m’ont poussé à trouver des solutions, à dévier.

Nous sommes constamment bombardés par du contenu. Dans ce travail, je veux obliger le visiteur à contourner, ralentir pour observer et, parfois, accepter de ne pas voir.

Par la suite, je souhaite explorer le spectre de la lumière et questionner ces espaces où la lumière que l’on voit et la lumière que l’on ne voit pas sont très proches. C’est une manière pour moi de repousser les limites de l’image.

Ces recherches et cette résidence ont été financées en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Cette résidence a bénéficié d’un financement dans le cadre de l’appel à projet Science Avec et Pour la Société de l’Université de Toulouse.

Sara Bensaltana exposera une partie de son travail de recherche-création en Mai 2025 à la galerie d’art Dark Gallery de Copenhague.